- Home

- 暮らし・教育・子育て

- 排水浄化設備を新開発 養豚場の有害物質除去 OIST研究

排水浄化設備を新開発 養豚場の有害物質除去 OIST研究

- 2021/5/11

- 暮らし・教育・子育て

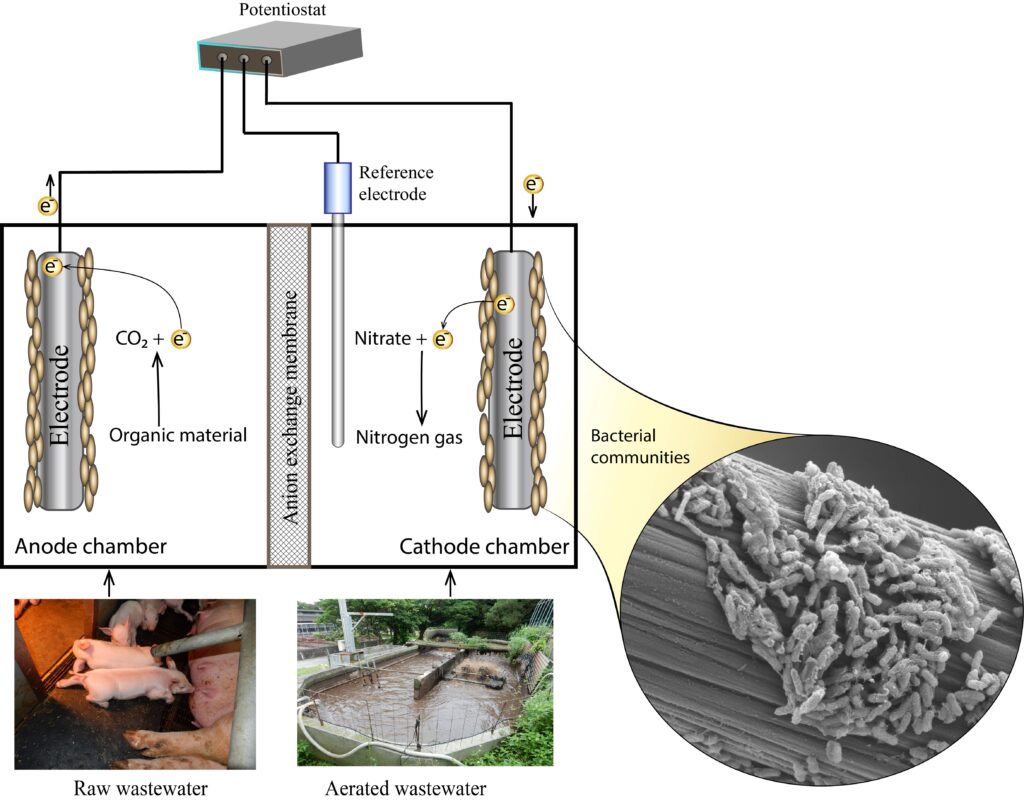

養豚が盛んな沖縄。県の資料によると、2018年2月時点での養豚農家の数は257戸で全国5位だ。しかし同時に頭を悩ませるのが養豚場からの排水による環境破壊。これを解決するために沖縄科学技術大学院大学(OIST)の生物システムユニットの研究チームが開発に取り組む新たな排水浄化装置は、藻類の大量発生の原因にもなる硝酸の除去に成功している。研究結果が、学術誌Bioresource Technologyに掲載された。OISTが4月24日に発表した。

畜産業者の排出基準クリアをサポート

放流されたままの硝酸汚染水は、人の健康や自然環境に深刻な影響を及ぼす可能性がある。人が摂取すると血液の酸素運搬能力に影響をきたすという。

また、従来では難しかった硝酸の除去が実現することから、畜産業者の排水基準クリアの実現につながることが期待される。

政府は、畜産業者から排出されるアンモニウム化合物や硝酸性化合物などの「硝酸性窒素類」について、2022年6月までの暫定基準として1リットルあたり500mgを設定しているが、これを一般排水と同水準である100mgまで引き下げる動きだ。このままだと県内の35%以上の畜産農場が基準値をオーバーしてしまうことになるというが、それを改善できることになる。

低コストで組み立てが容易

この装置は、OISTの実験室での検証に成功後、県環境科学センターと株式会社沖動薬の協力を得て、県畜産研究センター施設内の養豚場で最初の実証実験を行った。

新たな処理装置は2槽式になっており、1槽目で臭気の元になっている「揮発性脂肪酸」が分解除去され、その時発生した電子を用いて2槽目で硝酸除去を行う。

研究の筆頭筆者ではるアンナ・プロホロヴァ博士は「この装置は、予想していたよりもはるかに効率的だ」としており、OISTのウェブサイト上では「低コストで組み立ても容易で、メンテナンスも少なくて済む。今後数年のうちに、県内の農家をはじめ、日本本土や東南アジアの農村部など、同様の問題を抱える地域で活用されることを期待している」とコメントしている。

論文情報

論文名: Concurrent treatment of raw and aerated swine wastewater using an electrotrophic denitrification system

掲載誌名: Bioresource Technology

著者: Anna Prokhorova, Mami Kainuma, Rie Hiyane, Susan Boerner, Igor Goryanin

DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124508

-1-150x112.jpg)