なぜ沖縄は貧しいのか(1) 子どもの貧困概況 〜経年変化と保護者

- 2020/11/11

- 社会

「貧困」が社会的な問題と認識されて久しい。とりわけ沖縄県は「子どもの貧困実態調査」(2015年実施)で、子どもの貧困率が29.9%という結果が出ており、全国(13.9%)の約2倍という深刻な状況が数値で現れた。以降、県は「沖縄県子ども貧困対策計画」に基づき、小中学生、高校生、乳幼児など子どもの年代別での実態把握に力を入れ、2015年から連続して調査を実施している。その調査結果を踏まえ、年代ごとで子どもや子育て家庭が適切な支援機関などをつながる仕組みの構築、教育・保育の経済的負担軽減など、様々な施策を実施してきている。

貧困については、「絶対的貧困」「相対的貧困」があり、日本で現在一般的に言われている「貧困率」の数値を示す場合には「相対対的貧困」の概念を用いる。

絶対的貧困は、社会全体の生活レベルに関係なく人々が生活するために必要な食料や医療などが欠けている状態を示す考え方で、最低限の衣食住を満たす程度の生活水準以下とされる。一方で、相対的貧困はある社会の中での平均的な生活水準や文化水準を下回る状態に陥っていることを指す。世界の貧困率で見ると、日本はこの相対的貧困率が先進国の中で最も高い数値となっている。

経年で経済状況は改善

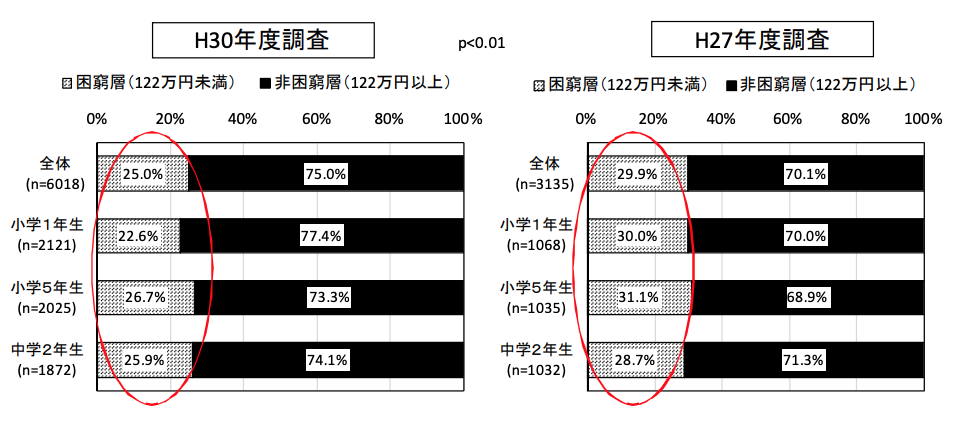

2019年に県子ども生活福祉部が発表した、子どもの貧困対策についての2018年度小中学生調査の結果をみると、2015年度の第1回調査と比較して、15~18年の3年間で「経済状況については全体的に改善がみられた」としている。

その理由の1つとして、収入から税金・社会保険料などを除いたいわゆる“手取り収入”である「等価可処分所得」について、県が「困窮層」と定義する122万円を下回る世帯の割合が減少していることが挙げられている。全体の数値では、困窮層割合が29.9%(2015)から25.0%(2018)に減っており、内訳では調査対象とした小学校1年生・5年生と中学校2年生のうち、特に小1で30.0%(2015)から22.6%(2018)と7.4ポイント減少、大きく改善している。

-1-150x112.jpg)