喜納昌吉、復帰を語る「自分たちの文化で興奮しなさい」

- 2022/5/4

- 社会

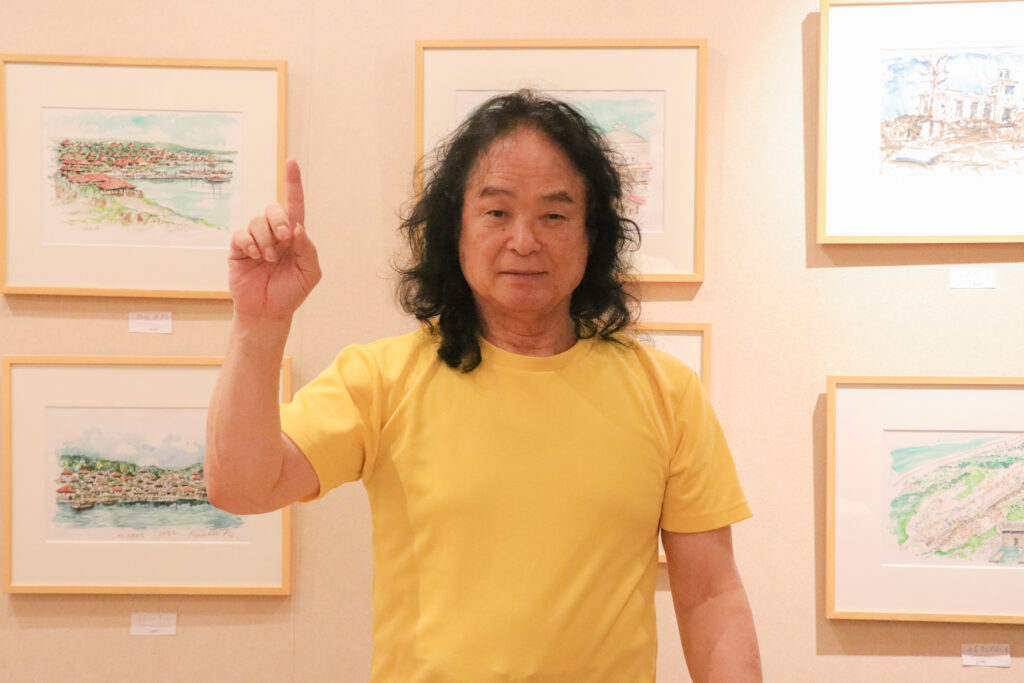

喜納昌吉、73歳、音楽家。『ハイサイおじさん』『花~すべての人の心に花を~』などの代表曲で知られる沖縄音楽界のレジェンドだ。トレードマークの長い髪を振り乱しながら三線やギターをかき鳴らし、時に絶叫するようにメッセージを歌い上げ、宇宙を指差すようなおなじみのポーズで観客を沸かせるその姿は、「音楽家」という枠ではくくり切れない、さらに向こう側の「創始者」という感すらある。沖縄戦終結からわずか3年後の1948年に生まれた喜納昌吉は、日本復帰50年を迎える沖縄の今昔、そして未来をどう捉えるのか。喜納昌吉が、復帰を語る。

■関連リンク

☆今こそ喜納昌吉① 隣人だった『ハイサイおじさん』の過去 | HUB沖縄

☆今こそ喜納昌吉② 39年ぶりの新曲は、なぜ突然演歌だったのか | HUB沖縄

“沖縄丸出し”で全国に打って出る意義

那覇市某所、喜納の応接室。壁にはたくさんの絵が1枚1枚額に収められ、丁寧に飾られている。那覇の市場や国際通り、かつての集落、海の青さなど、喜納の半生と共にあった沖縄の風景たちだ。

1972年の復帰後も、沖縄が県外に対してある種のコンプレックスを抱いていた時代は続いた。元県知事の故・西銘順治氏が「沖縄の心」を問われて「ヤマトンチュ(大和人)になりたくて、なり切れない心だろう」との言葉を残したのは1985年だった。沖縄の人々が抱いた、本土に対する劣等感や羨望、それでも心にあり続けた沖縄人としてのアイデンティティ。そんな時代の真っただ中の1977年に、喜納は全国発売となる最初のアルバムをリリースする。「三線を持って、琉球音階を奏で、ウチナーグチ(沖縄の言葉)で『夕びぬ三合ビン小 残とんな』と歌う」という“沖縄丸出し”の喜納に、県外のヤマトンチュだけではなく、沖縄の人々も驚いたはずだ。

「僕自身は破天荒に生きている人間だから、たとえ相手が差別してこようとそれを感じない性格なんだけど」と前置きした上で「ただあの当時に東京に行って感じたことは、長年虐げられてきた歴史がある中で、沖縄の人が上手く自分を隠して、立派な共通語を使い、立派な日本人の身なりをする、というのがありました。ある意味では『成功した世界』がそこにあるわけさ。そこに、見たこともない風貌で聴いたことない音楽を演奏する僕が出てきた時のインパクトはあったはずなんだよね」

実際に、喜納の音楽に早い段階で飛びついたのは、日本の前衛音楽家たちだった。沖縄が日本本土に憧れを抱いたように、敗戦後の日本にはアメリカに対する憧れがあったし、今でもそれは続いているだろう。ジャズやロック、フォークが大衆音楽をリードしていき、多様な音楽文化が人々を楽しませる中、例えばフォークをやるにしても日本の音楽家は「アメリカの真似事ではない、オリジナルの音楽を」と“独自性”を模索していた時期だったという。

「そんな時に全然関係ないところから『ハイサイお~じさ~ん』って僕の曲が耳に入るわけだから、みんな驚いたわけさ」

「自分たちの文化で興奮を」

そんな喜納の音楽に、沖縄の人の一部からは「こんな恥ずかしいことをするな」という声もあったという。“格下”の沖縄文化で前に出るな、という意味だ。

喜納は「自分たちの文化で興奮できることの大切さ」をしきりに説いてみせる。以前のインタビューでも「自分たちの文化で勃起できなければならない。そういう意味では復帰運動は勃起運動だ」と、自文化を取り戻す意義を、敢えて下ネタも交えて語っている。

-1-150x112.jpg)