「奇跡の1マイル」の軌跡 国際通りと戦後復興

- 2021/7/28

- 社会

急速に観光地化が進み、地元民があまり訪れなくなってしまった国際通り。しかし沖縄を代表する観光スポットであり、「奇跡の1マイル」と称される戦後復興のシンボルでもある。国際通りの歴史を知ることで、戦後沖縄の理解をさらに深めていけるのではと思うのだ。その軌跡をたどってみたい。

民家もない田舎道だった

琉球王朝時代は、首里が行政の街、旧那覇(現東町、西町、若狭、泉崎あたり)が商業の街だった。1879年の廃藩置県後沖縄県となり、当初西村の薩摩藩在番奉行所跡地に県庁が設置されたが、1920年に現在地の泉崎へ移動する。当時、首里と泉崎を結ぶルートは、泊高橋もしくは崇元寺前の安里橋を渡り、離れ島であった那覇を一旦経由するしかなく不便であった。

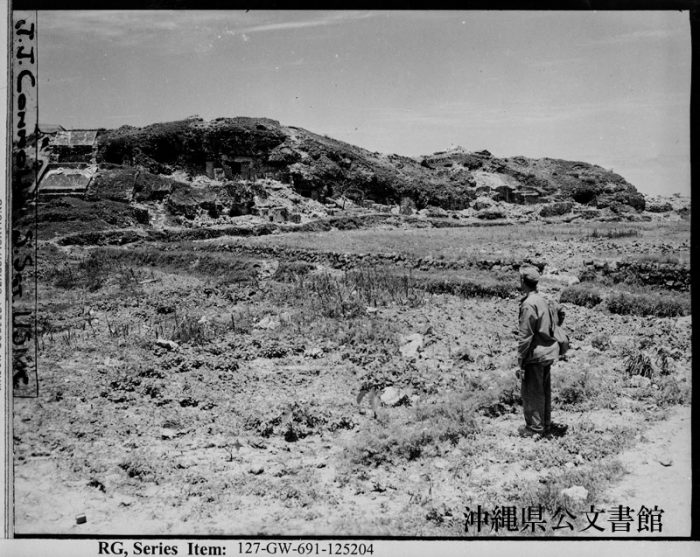

そこで1933年、双方を最短距離で結ぶ道として、安里を起点に当時まだ原野であった牧志を突っ切り、泉崎までを直線で繋ぐ「新県道」が敷かれたのだ。その頃は辺りに民家も少なく、湿地帯や墓が連なる丘陵地の広がる通りだった。

これが後の国際通りである。

新県道の開通から間もなくして、沖縄は第二次世界大戦に巻き込まれることになる。那覇や首里は焼け野原となり、住民たちは街を追われた。その後那覇は米軍の占領下に置かれ、地元の人間が立ち入れないエリアとなった。

戦後復興に尽力した男たち

戦後復興のスタートは壺屋からであった。まずは食事をするための器が必要だと戦火を逃れた壺屋が解放され、陶工職人が集められて壺屋から街が形成されていく。

そんな中、一人の男が立ち上がった。

高良一である。

戦前からさまざまな事業を手がけた実業家で、戦後は「うるま新報」の創刊にも携わった高良は、戦後疲弊し切った沖縄の住民たちのために娯楽施設の必要性を訴えた。人々が集まりだした壺屋、牧志に劇場を作ることを決心し、自ら牧志に置かれた米軍施設を訪れ直談判する。

すると熱意に押されたのか、米軍側の施設責任者が了承し、土地の提供、建築資材の提供まで行ってくれたという。しかしここからが厄介だった。米軍の承諾は得たが、県の許可も受けなければならない。しかし県は、戦後間もなく住民生活も安定しないまま娯楽施設を作ることに難色を示していた。

-1-150x112.jpg)