- Home

- 暮らし・教育・子育て

- 沖縄が台風との闘いで得た「最先端」とは 県は20の大地震想定

沖縄が台風との闘いで得た「最先端」とは 県は20の大地震想定

- 2021/7/5

- 暮らし・教育・子育て

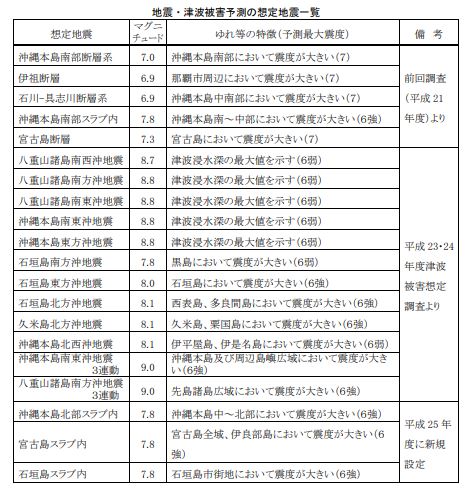

「台風銀座」とも言われるほど台風の通り道となっているだけでなく「沖縄本島南部断層系」「石川―具志川断層系」「宮古島断層」など震度6弱~7の地震が20地点も想定され、災害と隣り合わせの沖縄県。災害には日ごろからどのように備えるべきなのか。自身も1995年の阪神・淡路大震災で被災した経験のある社会福祉士で防災士の稲垣暁(さとる)さんに沖縄で防災や備えをする上で気を付けるべきことなどを聞いた。

沖縄県の地震予想

250年前(1771年)に起きた明和の大津波では宮古・八重山諸島で約1万2000人弱が死亡、特に石垣島では津波の高さが85.4mに達するなど甚大な被害があった。沖縄本島では1909年に、那覇・首里を中心に1000カ所以上の石垣が崩壊した。

「沖縄県地域防災計画」(2018年修正版)によると、「沖縄本島南東沖地震」「八重山諸島南方沖地震」で、東日本大震災と同規模のマグニチュード9.0が予測されており、「沖縄本島―」では4万人弱の死者が想定されている。

沖縄は「備蓄が文化」強みを発揮

稲垣さんは「家庭備蓄については、沖縄と東北は最先端を行っています。備蓄が文化になっています」と話す。どういうことか。

「沖縄の食文化では、保存性の高い物が常にそろっています。例えばそうめん。戦前の食文化の記録に、チャンプルーやプットゥルーとして昼食や三時のおやつで日常的に消費するだけでなく、急な来客時も速やかにもてなせるようふだんから多めに買って備えていたとあります。ヒラヤーチーやアンダギーに使う小麦粉も、同様の理由で備えられていたといいます。体調不良になるとカチューユー(かちゅー湯、鰹だし)を飲む習慣があるように、かつお節を常備している家庭は多いですよね。そしてそれは台風時の備蓄も兼ねているんですよ。沖縄の人は毎年台風が来ることが分かっているので、自然と生活の中で備蓄ができています。そうめんやツナをお中元で贈り合う習慣も、すごく理にかなっているシステムです」

このように生活の中で消費しながら補充していくような備蓄の仕方を「ローリングストック」という。「かつお節の他に、昆布や黒糖、米が生活の中にあると最強の備蓄となります。あまり知られていませんが、戦前はどこの家も味噌を3年分ほど作って蓄えたほか、切り干し大根や干物も作って備えていました。どれも栄養価が抜群に高いです。亜熱帯気候の沖縄は昔から保存性のある食べ物が必要でした。まさに先祖から受け継いだ『沖縄版ローリングストック』です」

沖縄県民が自然に身に着けた「タイムライン防災」

稲垣さんは続ける。「熱帯低気圧が発生した時点で、沖縄では世間話のネタになるじゃないですか。『明後日に最接近だから植木鉢片付けないとね』とか『台湾方向に反れるね』とか」

-1-150x112.jpg)