沖縄をラムの聖地に 瑞穂酒造が「ONE RUM」プロジェクト始動

- 2020/12/16

- 食・観光

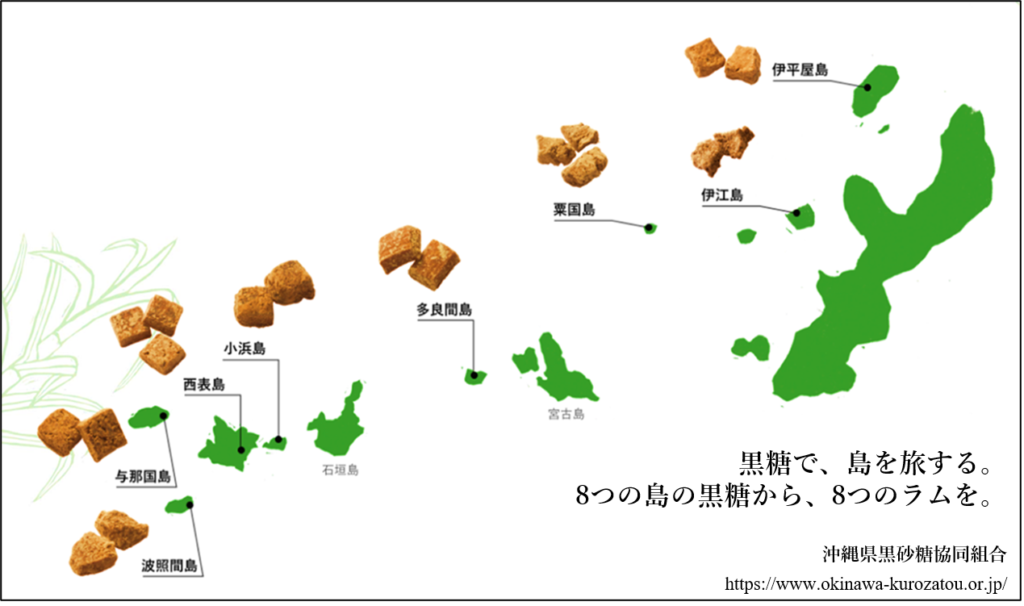

黒糖ラムは、伊平屋、伊江、粟国、多良間、小浜、西表、与那国、波照間の計8島それぞれの黒糖の風味を生かして作り分けし、「8アイランドラム」としてシリーズ展開する予定だ。絞り汁を加熱濃縮してシロップ状にした濃縮液「ハイテストモラセス」の1種として黒糖を位置付ける。濃縮された原料は搾り汁よりも長く保存でき、味わいはアグリコールとトラディショナルのそれぞれの良い要素を有するという。

実は県内本島地域のサトウキビは大部分が白糖に精製され、普段の生活で親しんでいる黒糖はほとんど離島のものだ。「農家の方々とやりとりしながら各島のサトウキビの特性を踏まえたバラエティーに富んだボトルを作って、その後良いとこ取りの究極の1本を造りたいですね」とビジョンを語った。

「多様な選択肢を提供したい」

仲里さんがラム作りのプロジェクトを発案したのは、全国のバーテンダーや酒屋関係者から「なぜ沖縄にはサトウキビがたくさんあるのに、ちゃんとしたラムが作られていないのか」という多くの問い合わせがあったからだという。

「確かにそうだな、と思って調べたら、原料としてのサトウキビの基礎研究がほとんどない状況だったんです。それで、まだやられていないことを研究して、そこで瑞穂だからこそ、沖縄という地だからこそできることを形にしたいという思いがありました」

ワインを評する際に使う「テロワール」という言葉がある。ブドウが育つ土地を取り巻く気候や土壌、風土などの環境をひっくるめて「その土地を感じる味」「その土地の個性」といった意味で用いられる。仲里さんが「ONE RUM」で表現しようとしているのは、沖縄という土地に根ざしたクラフトマンシップが込められ、沖縄のテロワールを反映したサトウキビで作った至高の1本と、それを味わうことで堪能できる幸福な時間だ。

「ラムを通して、色んな選択肢を提供していきたい。色んな分野の人たちが関わることで、たくさんの知見を積み重なっていきます。それが沖縄の未来につながることへの貢献になればいいと考えています」

<瑞穂酒造株式会社>

-1-150x112.jpg)