なぜ沖縄は貧しいのか(2) 子どもの貧困概況 〜子どもたちの状況

- 2020/11/22

- 社会

「僕は悩みがあります。それは親が頑張ってるのに成績をなかなか上げれなくて親を困らせていることです」「自身のつけ方を教えてほしい」

「大人は子供を助けるとか言って助けてくれない。学校の先生も信用できるのは数名。親も自分の苦しさに気づいてくれない」

「私の地域に子どもの居場所を作ってほしいです。朝ごはんが食べられない時とかに利用したいです」「子どもの居場所のところおしえて(無料で食事が食べれる場所)」(沖縄県子ども生活福祉部の『2018年度小中学生調査』より抜粋、原文ママ)

県が2019年に発表した調査結果報告に抜粋されていた子どもたちの自由記述には、家庭生活や学校生活で感じていることや、周囲に言えない悩みについて率直な言葉が並ぶ。そしてそこには、ぬぐいきれない「貧困」の影がにじむ。

全国でもトップクラスに貧困率が高い沖縄県。前回(https://hubokinawa.jp/archives/3037)は貧困の状況が数字で如実に現れ、県が調査と施策に取り掛かってからの経年変化と保護者の概況について見た。今回は子どもたちの状況に着目する。

進学の理想と現実に差

家庭生活でのアンケート項目では、朝食・夕食を一緒に食べる割合が困窮層ほど低いことが示されており、さらに宿題を見てもらう頻度も困窮層が低い。平日の朝食・夕食を一緒に食べる人を問う項目では、親と食べると回答した子どもが、朝夕ともに困窮層が非困窮層よりもおよそ10ポイント低い数字となった。

学習・進路に関して、学校の勉強に対する気持ちの項目では、「あまりわからない」「ほどんどわからない」を合わせた割合は、中学2年生でみると困窮層が40.9%、非困窮層が28.8%となっており、12.1ポイントの大きな開きがある。

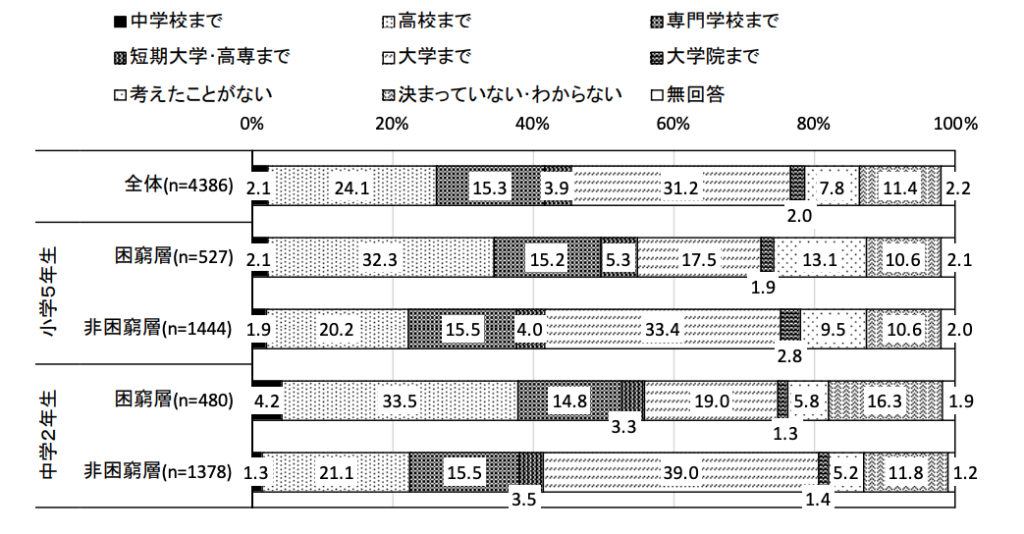

また、進学先については、困窮層と非困窮層で理想と現実に大きな差が生まれている。理想の進路を「大学まで」と回答している割合の所得状況による差は、困窮層と非困窮層の間で小学5年では9.7ポイントから中2には16.3ポイントと、年齢を重ねるにつれて大きくなる。一方で、現実的な進路を「大学まで」とした割合の差は、小5で15.9ポイント、中2で20ポイントに開く。

理想と現実の差を困窮層でみると、小5は9.4ポイント(「大学まで」と回答した割合が理想26.9%、現実的は17.5%)、中2は10.8%(理想29.8%、現実的は19.0%)。困窮層の子どもたちが成長とともに自身の家庭の経済的環境を認識し、そのことを理由に希望の進学先を諦めてしまう可能性が示唆されている。

-1-150x112.jpg)