戦後の日本独自のキッチンを開発したのは琉球国王の末裔だった

- 2020/11/22

- 社会

みなさんが料理をする際、毎日のように使う「キッチン」。そのキッチンと沖縄との関係には、実はシンクのようにすごく深い関係があったのである。今回はそんな話をお届けしたい。

日本の住居間取り企画は独自のもの

まず皆さん、家を引っ越す時や家の購入などを考える際に、何を特に重要視するだろうか?もちろん「住む場所」というのが最も重要な要件だろう。

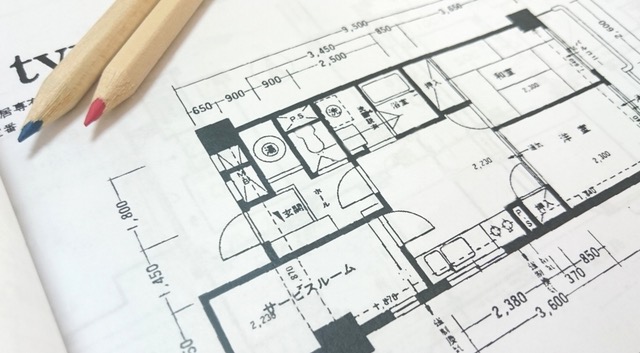

ではその次に検討する要素というのは?やはり「間取り」になるかと思う。通常、1K とか、2DK とか、3LDKなどという間取りをよく耳にするかと思う。しかしあのよく使われる数字と記号、どれだけの人間がちゃんとした意味まで理解しているだろうか?

さらに意外だと思われるであろうが、欧米においてはこのような規格での呼び方ではほぼ通じ無い。なぜならば、これらの規格は日本で作られた和製英語だからなのである。

「DK」というのは「Dining Kitchen」、「LDK」というのは「Living Dining Kitchen」。その記号の前に置かれる「1」であったり「2」であったりという数字が部屋数を表しているのである。

なので「2LDK」ならば「2つ」の独立した「部屋」と「Living Dining Kitchen」。「1DK」ならば、「1つ」の「部屋」と「Dining Kitchen」なのである。

ちなみに欧米では、ベッドルームの数が部屋数となるので、「1ベッドルーム」や「2ベッドルーム」などで表し、ダイニングルームとキッチンはそもそも別物で表す必要も無い。

では、いつからこのような日本独特な住宅規格が生まれ出したのだろうか。

戦後における日本の急激な高度成長

昔の日本の生活様式としては、家屋内において食事をする場と寝る場所は同じであった。さらに今でいうところのキッチンとはとても似ても似つかないような調理場が、家の中でも最も寒い北側の片隅にポツンとある程度の造りであった。

そして時は戦後を迎え、ようやく日本でも敗戦からの立ち直りの兆しを前にして、地方から首都圏にと、ものすごい数の労働者が押し寄せてくるようになってくる。そこで都心における住宅の確保が深刻な問題となり、政府は特殊法人日本住宅公団を組織し公団住宅を供給していくこととなるのである。

-1-150x112.jpg)