- Home

- 暮らし・教育・子育て

- “9割以上”で目視と一致 海水分析で造礁サンゴを識別、OISTなど有効性確認

“9割以上”で目視と一致 海水分析で造礁サンゴを識別、OISTなど有効性確認

- 2023/4/2

- 暮らし・教育・子育て

沖縄科学技術大学院大学(OIST、恩納村)が、表面海水に含まれる環境DNA(環境中に放出された生物由来のDNAの総称)を分析することによって、海底にある造礁サンゴを属のレベルで識別できる調査手法の有効性を確認した。DNA分析とダイビングによる目視を組み合わせた実態調査では、9割以上の地点でそれぞれの手法で確認できたサンゴの属が一致したという。

大規模かつ網羅的な調査に“道”

この結果を受け、OISTは「本手法により、海に潜ることなく、大規模かつ網羅的な造礁サンゴ属の広がりを調査する道が開けました」とコメントした。オーストラリアのグレートバリアリーフなど、温暖化などによるサンゴの死滅が世界各地で問題となっている中、保全をするための前提となる属の特定をより効率化できる可能性がある。

研究は東京大学、沖縄県環境科学センターと共同で行った。成果は3月29日付けで英国科学アカデミー紀要「Proceedings of the Royal Society B:Biological Sciences」に掲載された。

海洋生物の約30%がサンゴ礁に生息

OISTの研究チームによると、海洋全体で占めるサンゴ礁の割合は0.2%に過ぎないが、海洋生物の約30%がサンゴ礁で生息する。そのため、研究論文の責任著者で、OISTマリンゲノミックスユニットを率いる佐藤矩行教授は「サンゴ礁の保全は、陸地で森を保っていくことと同じように、地球の健全な環境を維持するための緊急の課題となっています」と指摘する。

研究の調査対象となっている造礁サンゴとは、光合成をする褐虫藻を共生させて炭酸カルシウムの岩礁を作り出すため、サンゴ礁を作る上で「主役」とされる。

これまで造礁サンゴの分類、生態の調査は、専門家が海に潜って直接観察してきたが、地球規模でサンゴ礁の危機に直面する中、より広範かつ網羅的に調べられる技術、方法の開発が求められてきた。

海水1~2Lのみで調査可能

今回の研究に欠かせない環境DNAとは、魚の皮膚から出る老廃物など生物由来のものに含まれたDNAを指す。サンゴ礁については、海中に放出する粘液に環境DNAが含まれているという。

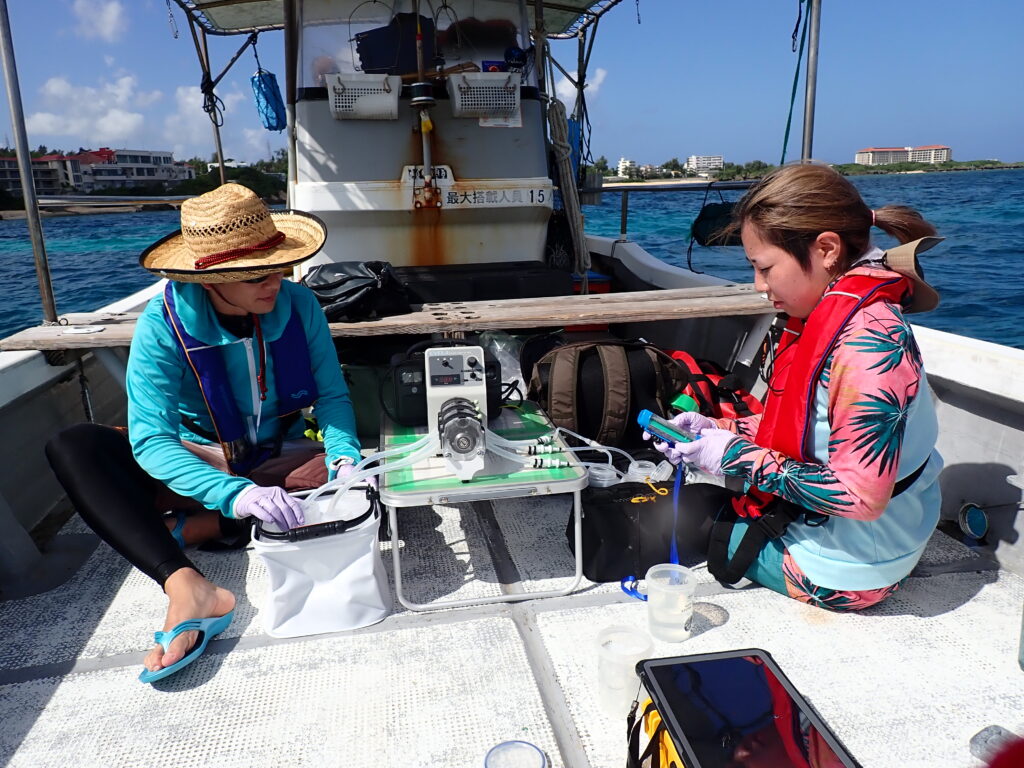

属を調べる具体的な方法は、海面の水を1~2リットル採集し、その中に含まれるサンゴ礁の環境DNAを抽出して「PCR法」という手法で増幅させ、情報が一致するDNAを探して属を特定するというものだ。

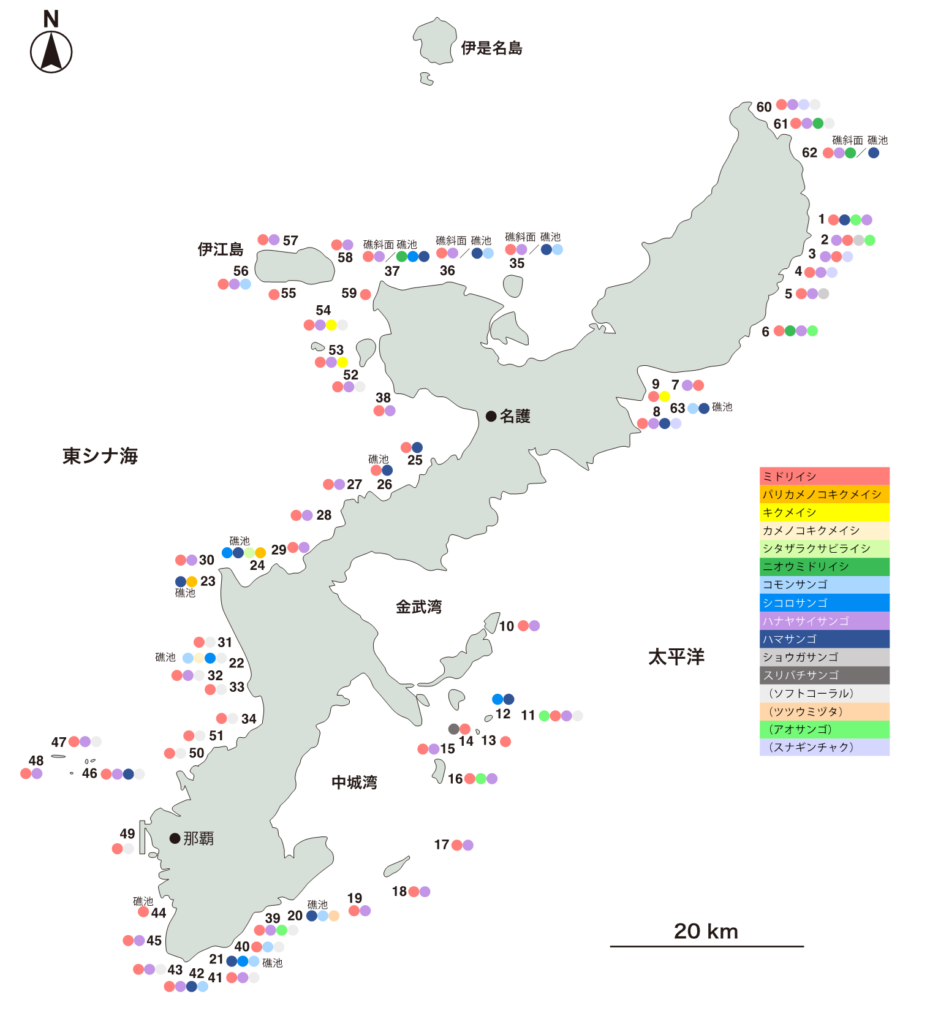

研究チームは、この方法による分析が実際に海底にあるサンゴ礁とどの程度一致するかを調べた。船上で海面の水を採集する作業と、専門家ダイバーが海底で目視観察する作業を同時に実施し、それぞれで特定した属を比較。この手順を、国頭村から糸満市までの沖縄本島と近隣離島を囲むように63地点で行った。

結果、調査結果が得られた62地点のうち、41地点(67%)で二つの方法で確認した属が完全に一致し、15地点(24%)でほぼ一致(少なくとも2属を確認)した。「一致」と「ほぼ一致」が合わせて91%に上ったことで、環境DNA解析法による調査の有効性を確認するに至った。

また今回の調査では、環境DNA解析法の結果で、これまで本島周辺で記録されたことのないサンゴが2つ存在することが示唆された。この2つは目視では確認されていないが、研究チームは「今後のさらなる調査により、環境DNA法によって目視観察では感知が難しかったサンゴ属の存在を示せる可能性があります」と言及した。

海流の影響解明、検知可能な属の増加などが課題

一方で、今後この手法を実用化していくためには課題もある。

一つ目は、海流の影響をどの程度受けているか、という点が挙げられる。環境DNAは海流によって常時流動していると考えられるため、採集したDNAが、採集場所の真下にある造礁サンゴが放出したDNAとどれだけ一致しているかは不明だ。前出の佐藤教授も「海流の動きによって全然結果が合わないということになれば、そのファクターは考慮していかないといけない」と話す。ただ、それを踏まえた上でも「90%を超える確率でサンゴの属を同定できたということは、この方法の汎用性を示すもの」との認識を示した。

もう一つは、検知できる属が限られているということである。造礁サンゴは世界に236属1300種ほどが存在するとされているが、現在DNA内の情報が判明していて検知できるのは45属のみ。そのため、研究チームは「これらの情報を増やしていけば、より広い範囲のサンゴを検知することが可能になります」と説明した。

沖縄周辺海域でも、日本最大のサンゴ礁海域とされる石垣島沖の「石西礁湖」などでサンゴの白化現象が見られている。今後、さらに環境DNA解析法の精度を上げ、サンゴの保全活動を後押しすることが期待される。

-1-150x112.jpg)