- Home

- 暮らし・教育・子育て

- 自己免疫疾患の治療につながる可能性のある物質発見 OIST

自己免疫疾患の治療につながる可能性のある物質発見 OIST

- 2023/3/21

- 暮らし・教育・子育て

沖縄科学技術大学院大学(OIST、恩納村)の研究チーム「免疫シグナルユニット」が、自己免疫疾患の治療に利用できる可能性のある化学物質を発見した。自己免疫疾患は、感染症などに対処する体内の免疫系の細胞が過剰に活性化し、健康な細胞や組織を誤って攻撃してしまうことが原因で引き起こされるが、今回の研究では、ある化学物質の働きにより炎症反応が収まることが確認できたという。研究成果は、2月28日発行の学術誌「Cell Reports」に掲載された。

時に免疫反応を引き起こす「Th17細胞」

体内の免疫反応の異常によって起こる自己免疫疾患は世界中で多くの人が苦しんでおり、関節リウマチによるひどい関節痛や、多発性硬化症による脳や脊髄の機能麻痺など深刻な症状を引き起こす例も見られるという。

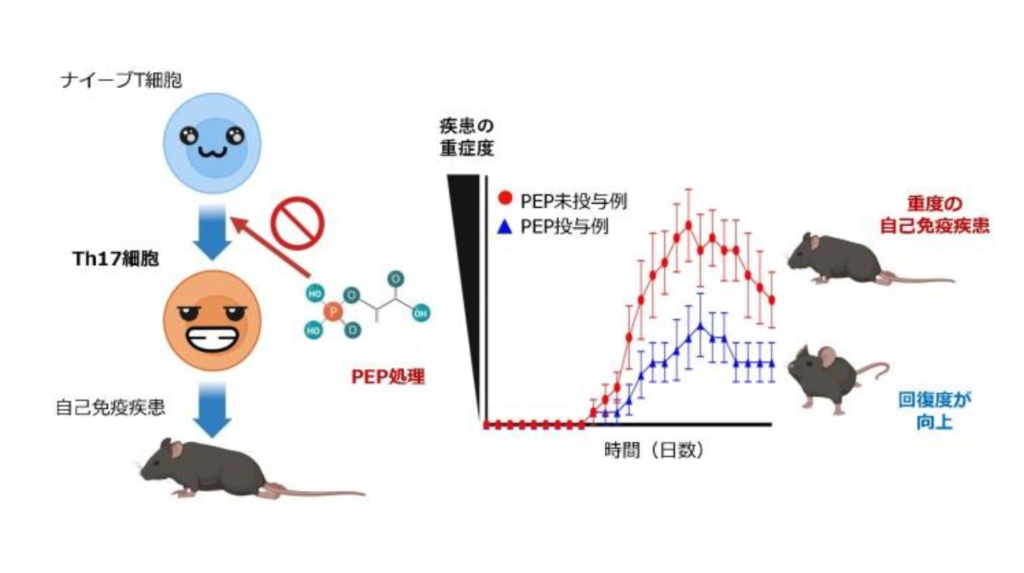

今回研究チームは、免疫系の大半を占めるT細胞集団の一種である「Tヘルパー17細胞(以下、Th17細胞)」に着目した。腸内に多く存在し、侵入してくる病原体と闘うが、時に過剰に活性化して健康な組織や細胞を攻撃することで自己免疫反応を引き起こす。このTh17細胞は、細胞内のグルコース(ブドウ糖)を分解してエネルギーに変換する「解糖」のプロセスを経てつくられるが、この解糖が過剰に行われることでTh17細胞の活性が抑えられるという。

「解糖」の過程でつくられるPEPが鍵に

そこで、解糖の過程でつくられるホスホエノールピルビン酸(PEP)という化合物に目を付け、このPEPを自己免疫による疾患を持つマウスに投与したところ、未投与のマウスに比べて回復度が向上した。詳しく調べると、PEPがTh17細胞の成熟を促すタンパク質の活性を阻害するため、Th17細胞がつくられることの阻害につながっていたという。

研究チームは現在、この研究を続けるために特許を申請中だ。

リリース文によると、これまで自己免疫疾患の治療法開発に向けた先行研究の多くは、解糖を阻害してTh17細胞の増殖を抑えることに着目していたが、エネルギーを産生する解糖は体内のさまざまな細胞にとって不可欠であり、それ自体を阻害することは大きな副作用が生じる可能性がある。一方で、PEPはそのような副作用がない治療薬として利用できる可能性を秘めているという。

免疫シグナルユニットの博士課程学生であるホァン・ツォンイェンさんは「今回の結果によって、PEPが臨床応用できる可能性が示されました」と成果を説明した上で、今後に向けて「まずはその効率を上げる必要があります」とし、研究のさらなる深化に意欲を見せた。

-1-150x112.jpg)