4カ国から識者招きシンポ アジア太平洋の平和を沖縄から考える

- 2023/3/23

- 政治

アジア太平洋地域の安全保障を取り巻く昨今の状況を鑑みて、県として取り組む地域レベルの外交や市民レベルの交流などの視点で、沖縄にできることを考えるシンポジウム「交流・対話で創るアジア太平洋地域の平和と未来」(主催・沖縄県)が3月14日、那覇市ぶんかテンブル館テンブスホールで開かれた。第1部では一般社団法人日本地域国際化推進機構顧問の高橋政司氏による基調講演があった他、第2部では韓国、中国、台湾、フィリピンから有識者を招いて、沖縄がアジアの平和に果たせる役割などを議論した。

高橋氏「戦争の直前には対話が途切れる」

沖縄県の復帰50周年記念事業の一つ「アジア太平洋地域平和連携推進事業」の一環で行われ、公益財団法人日本交通公社が事務局を担った。

「沖縄県の国際的な位置づけとこれからの役割」と題された基調講演で高橋氏は、パプアニューギニアやドイツでの外交官経験や、外務省アジア大洋州局で経済連携や安全保障関連の二国間業務に従事してきたことなどから「国と国の軋轢はどの時代にも常に存在します。民族間の意見の相違というものはアジアだけでなくどこにでもあります。その対立が戦争になる直前に何が起こるかというと、交流や対話が途切れてしまうということなんです」と、相互が歩み寄ろうとする姿勢の大切さを強調した。

「日本とアジアの国々で起きている軋轢というのは、教科書での歴史認識も大きな要因になっているだろう」と述べつつ、ドイツとフランスの例を挙げ「かつて両国は歴史の解釈が異なる教科書を使っていましたが、歴史認識を合わせるために有識者がチームを作って、かなりの議論の結果、共通の教科書を作って子どもたちに教えることができました。平和を作っていくためにはお互いが違う角度から見ているものがどういうものなのかをきちんと知ることが大事です」と語った。

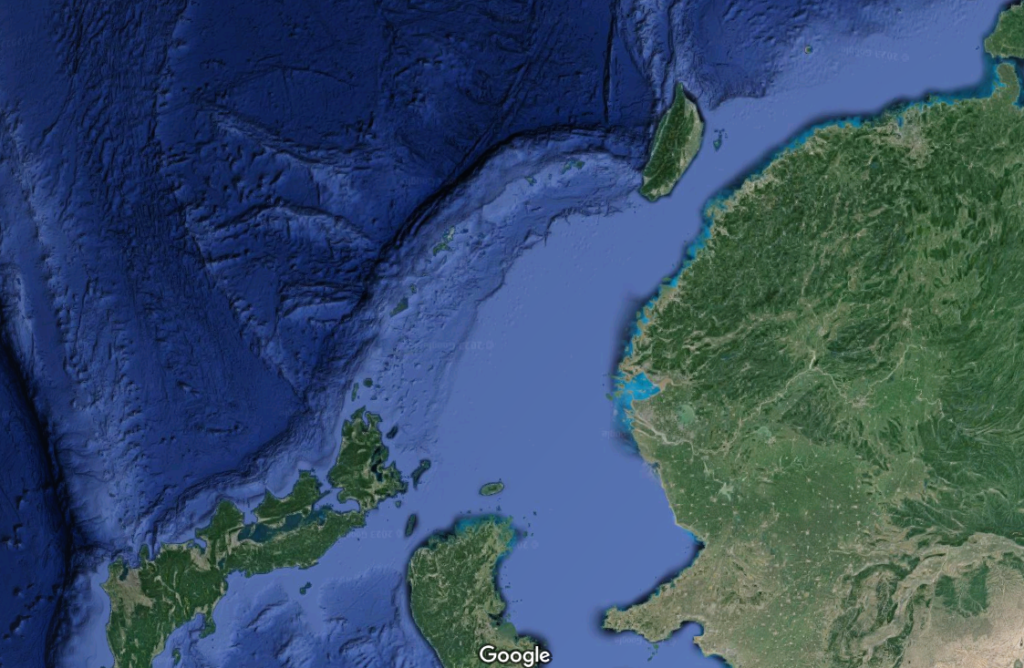

また、沖縄県の地理的環境について「地図上の沖縄は『日本の南にある島』というように見えますが、さかさまにして見ると、さまざまな国の間のおへそみたいな所にあります。大陸側からみるとまさに、沖縄が中心でそこに本州がくっ付いているようにもみえます」と地図を映し出してみせ「沖縄はこの地図からも分かる通り、いろんなところにつながりを持てます」と地域外交の可能性について言及した。

高橋氏が外交の現場から見えてきたこととして「個人や、民間、自治体単位での交流ではいろんな話ができて上手くいくのに、国の看板を背負って話すとなるといつも意見の食い違いしか存在しない」との課題を示した。「国家間の外交というのは、じゃんけんで言うとお互いがずっとグーを出し合っている状態です。ずっとグーで進展しない。これからの地域外交は、(パーにして)手を広げて結びつくようなものであってもらいたいです。沖縄県だったらできると思います」

-1-150x112.jpg)