博覧会に内在する権力と欲望の眼差し なはーとで企画展「帝国の祭典」

- 2022/10/12

- 社会

沖縄本土復帰50年の特別企画として、那覇市の那覇文化芸術劇場なはーとの小スタジオで企画展「帝国の祭典――博覧会と<人間の展示>」が始まっている。19世紀半ばから20世紀初頭にかけて世界中で開催された博覧会に着目し、西洋的価値観を有する人たちが、非西洋諸国や植民地の人間をどのように眼差してきたのかを通して、人間の欲望のあり方の変遷に迫る。

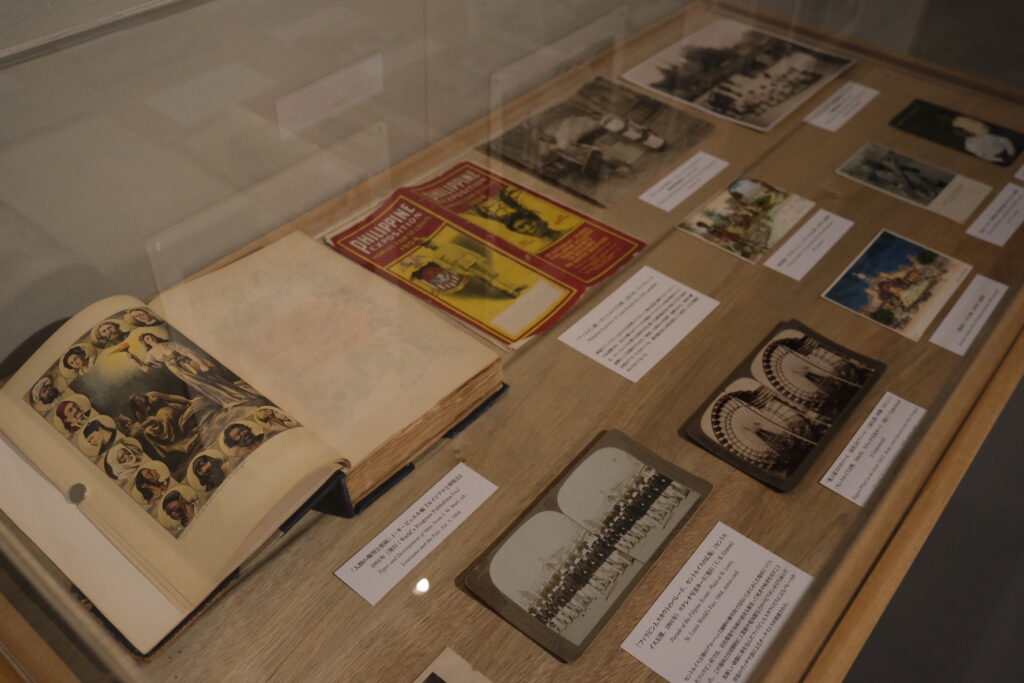

会場にはキュレーターを務めた東京工芸大芸術学部写真学科准教授の小原真史さんのプライベートコレクションを中心に、博覧会と<人間の展示>に関わる865点の写真や書籍が展示されている。会期は11月6日までで、入場は無料だ。

小原さんは「博覧会の時代に何が広がっていったかを考えることは、グローバリズムやレイシズム、コロニアリズム、ナショナリズムなど、今の時代にも地続きの問題に向き合うヒントになると思います」と話す。

人間の展示は“ドル箱企画”

多数の写真は「産業の祭典」から「日本における植民地展示」といったテーマごとに、10のセクションに分けられている。

例えば「人間と動物のあわいで」のパート。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アフリカの「黒人」や多毛症、小頭症の人々は“動物に近い原始的な存在”としてみなされており、当時の科学者や動物学者、そして興行師などによって研究や展示、見せ物の対象とされていた。西洋人の基準から見た時に、異質な人体的特徴を持つ“非西洋人”の「動物性」が強調された上で展示され、死後も解剖されて博物館に収蔵された例もあった。

そうした人たちを、西洋人の目線で眼差す写真が並ぶ。現在の視点からすれば、どう考えても差別的な“展示”は、当時の動物学や優生学、人類学によって科学的なお墨付きを与えられており、「他者の支配通じた自己顕示欲を『学術的』『教育的』といったヴェールで覆い隠していた」(小原さん)。

こうした<人間の展示>や、さまざまなネイティヴが出演する「民族ショー」が主催者の財政を支える“ドル箱企画”に成長し、万博や地方都市の博覧会の定番イベントとなる過程を垣間見ることができる。

「文明化の使命」というレトリック

19世紀後半、博覧会は西洋的価値観を優位に据え、植民地の拡張を正当化するための「文明/未開」という線引きをした上で「西洋文明の勝利を謳う祝祭空間」として機能した。「『文明』と『野蛮』のコントラスト」のパートでは、「文明化の使命」や「白人の責務」といったご都合主義的なレトリックで差別を覆い隠して開催国の「進歩」を強調する歴史を捉えた資料が示される。

小原さんは「自分たちと外見が違う人たちを差別化し、優秀な人間とそうでない人間を疑似科学的に選別していました。20世紀に入ってからもナチスが生きるべき人間とそうでない人間を選別していたのは周知のとおりです」と指摘する。

続く「博覧会における日本」では、1867年のパリ万博を視察した渋沢栄一らの一行が西洋人から「まるでモノでも見るかのような日本人への視線」を感じ取ったエピソードを紹介。見るために視察に行ったのに、逆に“見られる”対象となってしまったという経験や、見せ物としての日本文化を出展していたことは、後に「展示される側だった日本が『何が何でも万博を自国で開催したい』という、後発帝国主義国ゆえの悲願を持つようになったことに繋がるんです」と小原さんは説明する。

-1-150x112.jpg)