軽石で沖縄の生物は?研究者「海洋ごみにも目を向ける契機に」

- 2021/11/25

- 社会

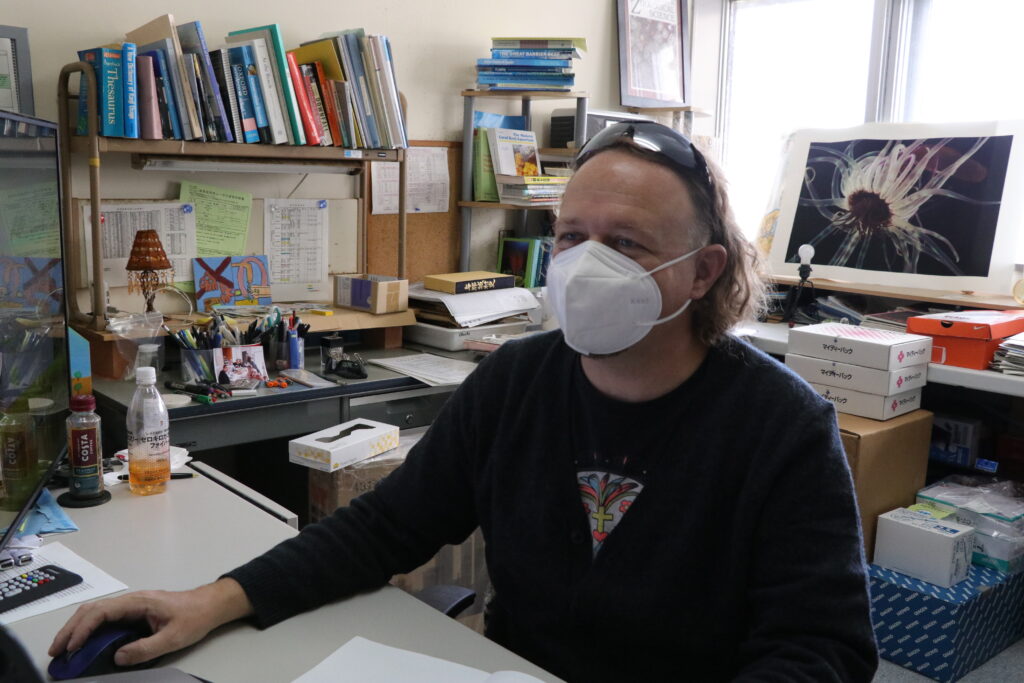

小笠原諸島・福徳岡ノ場の海底火山噴火に由来するとみられ、10月中旬に沖縄県沿岸に漂着した軽石。漁業や観光業など人々への生活のみならず、生物多様性を誇る沖縄近海の海洋生物にも影響が出てくるのではとの懸念の声も聞こえてくる。世界中の海でフィールドワークを行うなど、海洋生物の研究を重ねる琉球大学理学部のジェイムズ・デイビス・ライマー准教授に、予想される影響や現状の受け止めなどを聞いた。ライマー准教授は、軽石の影響で人々が海の生物に関心を高めている今こそ「海洋ごみの問題に目を向けることも大切です」と話し、自然環境を考える契機になればと願っている。

生物学の視点では「あくまで自然なこと」

ライマー准教授は、軽石の漂着自体については「沖縄ではたまにあることです。35年前にもありました」と冷静に捉える。加えて、今から約100年前の1924年10月には、西表島の北北東約20kmの沖合で海底噴火が起こった結果、付近の海面には大量の軽石が漂流したことも記録されている。

「生物学の立場からしか私はコメントできませんが」と前置きした上で「報道などでは『軽石が来たから大変だー!』というようなトーンです。もちろん、漁業などに与える影響は大きいですが、生物学の視点だけで言うと、あくまで自然なことです」と説明する。

もちろん、海の生き物が軽石を飲んでしまうなどで「悪影響はたしかにあるし、これからの研究が必要です」と話すが、一方でこのような警鐘も鳴らす。

「今回の軽石漂流で海の生き物のことを心配するのと同じように、本来ならば海洋ごみが生き物に与える影響も喫緊の課題として捉えられるべきです」

沖縄の漂着ごみは「7割が地元から」

環境保全団体「WWFジャパン」のまとめによると、実にジェット機5万機分相当の重さとなる800万トンのごみが1年間で世界の海に新しく流入しているという。また、海洋ごみの影響で死亡したり傷ついたりした生き物の92%が、漁網に絡まったりビニールを食べたりといった、プラスチックが原因となる“人災”に巻き込まれている。

ライマー准教授は「火山活動は人間の力ではどうにもコントロールしようがないですが、プラスチックごみはコントロールできます。生物の保護について考えるのなら、海岸に漂着した軽石だけじゃなくて、ごみ全体のことを問題視する必要があります。今回の軽石問題が自然環境に思いをはせるきっかけにもなれば」と話す。

-150x112.jpg)

-1-150x112.jpg)