首里城再建 配置の向き巡り「大龍柱を考える会」が公開講演会

- 2020/11/1

- 社会

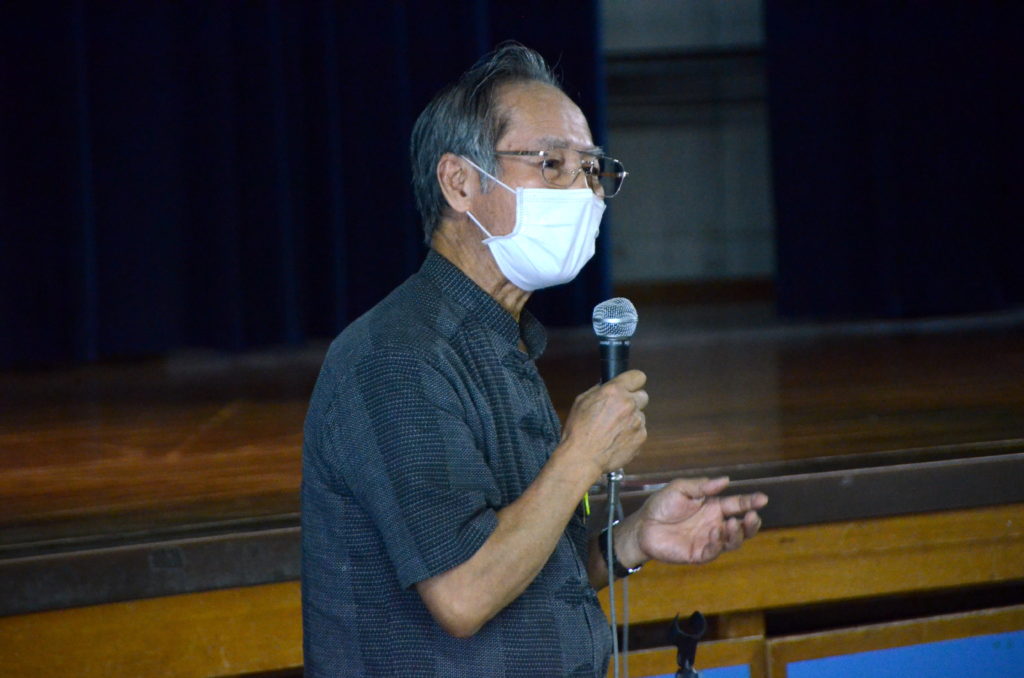

昨年10月31日に火災によって焼失した首里城の再建を巡り、正殿の前に向き合う形で設置されていた2体の「大龍柱」について、「大龍柱を考える会」が那覇市の首里公民館で公開講演会を開いた。講師として琉球大学名誉教授の西村貞雄氏、永津禎三氏が登壇してそれぞれの考察を述べ、再建に向けた国の「首里城復元に向けた技術検討委員会」が大龍注を向かい合わせにする形で検討を進めている現状について疑義を呈した。

西村氏「正殿建物は正面性強調」

西村貞雄氏は平成の復元を主導した経験と過去の資料を基に、大龍柱を取り巻く環境や立つ位置なども含めて総合的に検討しなければならないことを強調した。

首里城の大龍柱の特徴について、龍がとぐろを巻いた形になっており、上下の前脚、宝珠などを胴体部分に馴染ませて柱状に造形されていることを指摘。台石についても約3mの大龍柱を乗せるのは不自然で調和がとれていないことを挙げ、台石の上に単独で大龍柱が立つ場合、風水的な観点から正殿の全体的な構造との繋がりが絶たれてしまうと説明した。

また、大正11年ごろと昭和10年代の大龍柱の写真に、台石と隣接する欄干部の柱に欄干と龍柱とを接続していたとみられる「ほぞ穴」の痕跡が確認することができて、龍柱胴体部分との関連性が見出せることにも言及した。これらの点を踏まえて「本来龍柱は欄干に組み込まれて一体となっていたことが推測できる」とした。

さらに、正殿の末広がりの階段にも特徴があるとし、風水における「龍脈」を意識した空間づくりが反映されていると説明。屋根から階段にかけての龍や獅子の彫像の配置も含めて「正面性が強調されている」と述べ、大龍柱の形態や総合的にみた正殿の作りなどから判断すれば「大龍柱の方向性が御庭(うなー)に対して正面向きに配置されている全体像がみえてくるはずだ」と主張した。

技術検討委が第一級資料と位置付けた、1768年作成の『百浦添御殿普請付御絵図并御材木寸法図』(寸法記)について西村氏は、「資料価値を否定するわけではない」と前置きしながらも、寸法記の絵図では明確な設置位置が見出せず、形態の部位についても不明瞭な点が多いと指摘。その上で、寸法記の絵図は細かい形が読み取れず、具体性も欠如しているため「龍柱の向きを判断するには不十分」と見解を述べた。

-1-150x112.jpg)