- Home

- 暮らし・教育・子育て

- 地域に根付いた「流通していないイモ」食育がつなぐ年の差90歳

地域に根付いた「流通していないイモ」食育がつなぐ年の差90歳

- 2022/1/27

- 暮らし・教育・子育て

皆さんは「甘藷(かんしょ)」をご存じだろうか?甘藷とはサツマイモのことを指し、沖縄では琉球芋として昔から愛されてきた。葉や茎の部分も「カンダバー」として古くから沖縄の食文化を支えている。今回は沖縄に昔からある甘藷を通し、食育を行った清水麻美さんを紹介する。

30年間家族のために育てられていた甘藷

清水さんは埼玉県出身。現在中部のこども園に勤務しながら、食育活動を行っている。

2021年の春ごろ、同じこども園の保育士が「美味しい芋があるよ」と見たことのない白い芋を持ってきた。その甘藷は市場にあまり出回っていない甘藷で、うるま市の宮城孝信さん、御年92歳の方が30年間家族のために絶えず甘藷を育てていたものだった。

名もない甘藷

甘藷は1605年ごろ野国総管により中国から琉球に鉢が持ち帰られたとされている。沖縄の土壌でも逞しく育ち、災害にも強く、葉まで食べられ栄養もある。そのことから食糧難に備え、畑の片隅に家族が食べる分だけの甘藷を育てていた。

甘藷について書かれたある文献が今も清水さんの印象に残っている。とある主婦が甘藷一つずつに「これは嫁にきたときのいも」「ご近所がおいしいと言ってくれたいも」と大切に思いを込めている場面だ。文献に描かれた甘藷の正確な品種は分からないものの、甘藷一つずつに思い出や想いがあり育てられてきた歴史を知った清水さんは感銘を受けた。

昔から受け継がれた甘藷を今も育てているのは80代後半から90代の方たちだ。戦後の時代を10代で生き抜いてきた。宮城さんが家庭で育てて来たような、名もない甘藷や他にもあるであろう昔からの作物を絶やさないため、身内や地域も含めていち早くその作物の存在に気づき受け継いでいく事が必要だ。

「一人でも多くの人に貴重な作物を見つけ出し、地域の恵みとして受け継いでほしい」と、清水さんは自身が勤務するこども園で食育の一環として育てることにした。

地域の恵みを子どもたちと育て、地域と繋がる

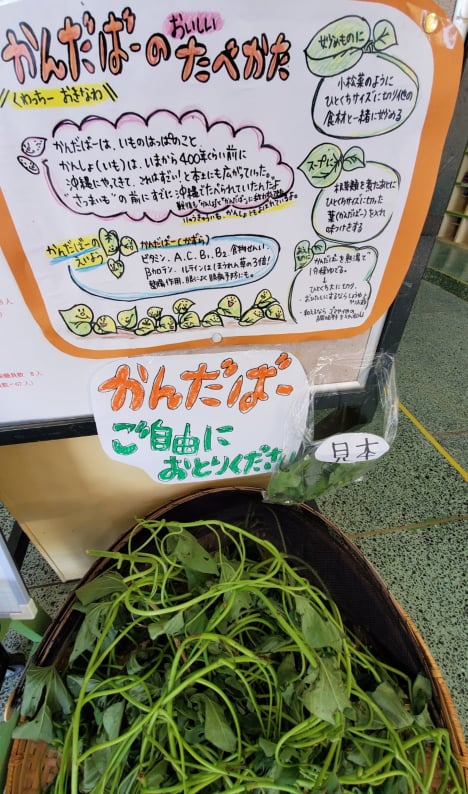

早速、宮城さんから甘藷を分けてもらい、こども園に持ち帰った。昨年5月に苗を植え、10月に収穫祭を行った。また、カンダバーの様々な食べ方を園の玄関に掲示し、保護者にも見てもらうことで、家庭でも子どもたちの採ったカンダバーを使った料理が食卓に並ぶよう取り組んだ。子ども達の感動を家族で共有してもらいたいという思いがあった。

「栽培したらおじいちゃん(宮城さん)に喜んでもらえ、地域交流にもなると思っていた」と清水さん。

地域のおじいちゃんが30年間絶えず育ててきた名もない甘藷は、地域の子ども達の食育に貢献し、間接的にでも地域間交流へと繋がった。コロナで接触が出来ない時代だからこそ、このような交流は保育施設にとっても貴重なことなのだ。

-1-150x112.jpg)