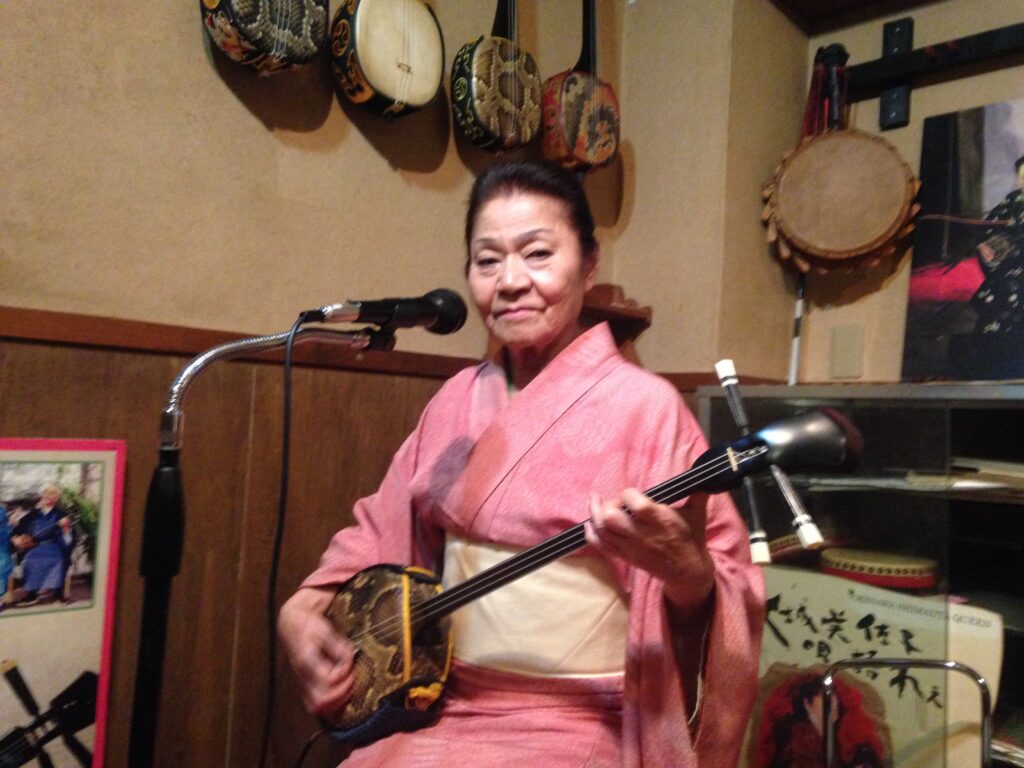

追悼 大城美佐子さん 沖縄民謡の正統派「唄者」

- 2021/1/20

- 社会

沖縄民謡の大御所・大城美佐子さんが急逝した。18日未明に自宅で倒れているのをスタッフが見つけた時には、すでに死亡していたという。84歳だった。

「刈干切唄」「稗つき節」「ソーラン節」など、日本本土の多くの民謡は労働歌が多いのに対し、沖縄民謡は「歌垣」の流れを汲む「毛遊び」でやりとりされた男女の掛け合いが圧倒的に多い。また民謡はリアルタイムで作られていて、その意味では「流行歌」でもある。

「ハイサイおじさん」の喜納昌吉氏に始まり、知名定男氏、ネーネーズ、夏川りみさんらの「島唄ポップス」と呼ばれるジャンルは、いずれも民謡を下地に発展してきたものである。大城美佐子さんは、それ以前の沖縄民謡を最後まで歌い続けた正統派の「唄者」だった。

「絹糸のような」大城さんの声

大城さんが唄者を志した頃、「歌・三線は尾類(芸妓)のやるもの」という風潮が強く、一般の女性にはなじみが薄かった。周りの反対を押し切り、知名定男氏の父親である定繁氏に師事し、1962年に「片思い」でデビュー。以後、こちらも大御所と呼ばれた嘉手苅林昌氏とコンビを組み、たくさんの名曲を世に送り出した。

沖縄そばに欠かせないのが鰹節だが、その中でも「本枯れ節」は最上級で、澄んだ上品な出汁が特徴だ。「絹糸のような」と称される声を持つ大城さんと「枯れた」味わいの嘉手苅氏のデュエットは、荒れ野を手を取り合い逃避行を続ける道行の悲壮感を漂わせる。嘉手苅さんの持ち歌で、後に大城さんも歌うようになった「廃藩ぬ武士」は、廃藩置県の世替わりの中で、時流に乗れずに取り残された士族が、上手に立ち回る人々の変わり身の速さを揶揄した様子を描写した名曲だ。

同じく「ヒンスー尾類小」は、上客にありつけない尾類に、上客でなくてもよいから馬引きや塩炊き職人、糸満漁師らにでも付いていれば、食いはぐれないで済むよと諭した歌だ。その尾類たちはといえば、自分のことはともかく自分より貧しい者には稼いだもの以上を施す。「♪金じゃなびかぬ芸者の意気地……」の「べらんめえ芸者」を彷彿させる歌景色だ。

-1-150x112.jpg)

-1-150x112.jpg)