学校生活に影響ある子ども523人 沖縄県がヤングケアラー初調査

- 2022/2/18

- 社会

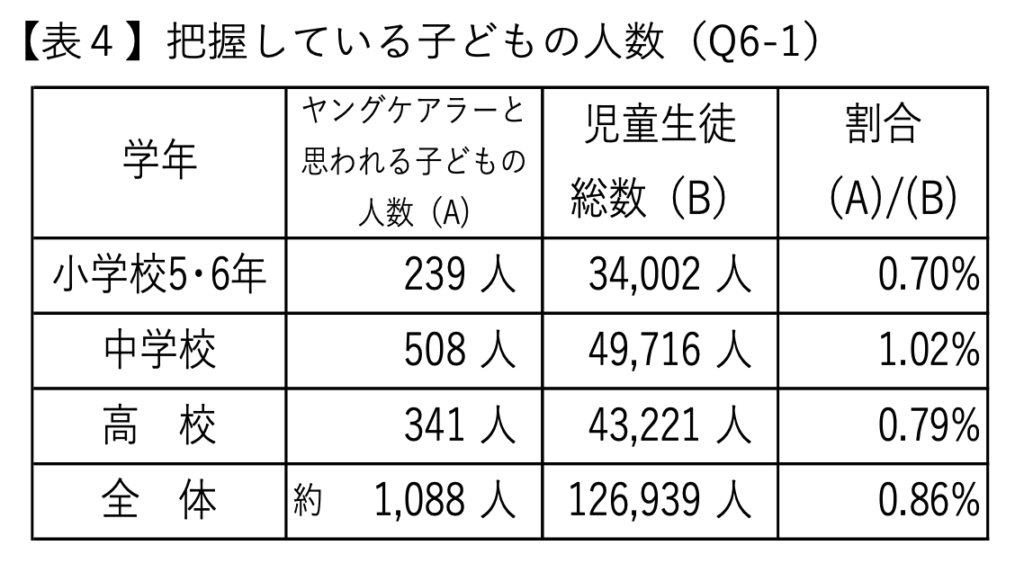

沖縄県が県内小中高学校の学級担任を対象に実施した「ヤングケアラー」についての実態調査結果を発表した。調査によると、ヤングケアラーと思われる子どもは県内に少なくとも1,088人確認され、そのうち523人は学校生活に影響が出ているという数値が示されており、県は「具体的な対応が求められる状況」と述べている。

ヤングケアラーは、大人の代わりに家族の世話や介護を担う子どもたちのことを意味する。今回の調査では7割が認識していたものの、「初めて知った」が11.6%、「具体的には知らない」は16.6%となっており、啓発も含めた支援の土台作りの必要性が改めて浮き彫りになった。

見えにくく、それゆえ根深い

調査はヤングケアラーと思われる子どもの概数を把握することと、関係者の認識向上などを目的に実施された。ヤングケアラーを巡っての調査は今回が初めてとなる。県の子どもの貧困対策の次期計画でも有識者会議などで調査と支援の重要性が度々指摘されており、重点措置として位置付けられている。

調査は昨年11~12月にかけて、小学校5・6年生と中高校生の学級担任の教職員4,380人を対象にアンケートで実施し、回答率は70.4%だった。

家族にケアを要する人がいる場合、本来は大人が担うと想定されている家事や世話、介護などを日常的に行なっている18歳未満の子どものことを一般的にヤングケアラーという。例えば、障がいや病気のある家族の世話をしたり、そうした家族に代わって家事や幼い兄弟の面倒を見たりすることなどが該当する。

そもそもヤングケアラーの存在は表面化しにくく、実態把握は困難だ。そこにはプライベート空間である家庭生活について話したくないという心理的な側面や、そもそも自分が支援を必要とする状況にあることに無自覚である子どもも一定数いるといった事情もある。

家族の世話で「学校を休みがち」の子も

ヤングケアラーと思われる子ども1,088人の内訳は、小学校5・6年生が239人、中学生が508人、高校生が341人。

子どもたちの状況としてあてはまるケースでは、複数選択の回答で最も多かったのが「家族の代わりに、幼いきょうだいの世話をしている」で43.6%に上った。次いで「障がいや病気のある家族に代わり、家事(買い物、料理、洗濯、掃除など)をしている」が13.8%、「目を離せない家族の見守りや声掛けをしている」「家計を支えるためにアルバイト等をしている」がそれぞれ7.0%と続いた。

学校生活に影響が出ている子どもの数は前出の通り523人で、実際に生じている影響として具体的な状況は「学校を休みがちである」子どもが20.2%で最も多かった。「精神的な不安定さがある」子どもが15.0%、「学力が低下している」子どもと「遅刻や早退が多い」子どもがともに13.2%となった。

-1-150x112.jpg)