世界のウチナーンチュ大会 開催まで3カ月、準備着々

- 2022/7/31

- 社会

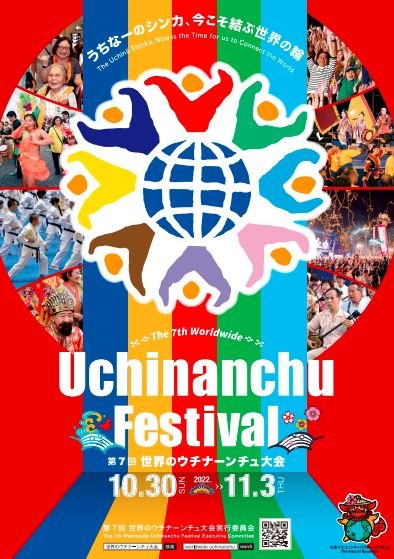

5年に一度、海を超えてウチナーンチュが一堂に集う「第7回世界のウチナーンチュ大会」の開催まで3カ月を切った。10月30日から11月3日まで沖縄県那覇市で行われる大会に向け、県庁内の同実行委員会事務局は、海外からの参加者の募集や開会・閉会式の演出調整、大会のPR活動など準備を進めている。

前回大会は過去最高規模、海外から約7千人以上

同大会は、5年に一度行われ、1990年から続いている。これまでに6回開催し、前回大会は、海外29ヶ国・地域から7,353名、国内603名、延べ約42万人もの来場者が参加した過去最高の規模となった。

大会は、世界に約42万人いるとされる県系人が一堂に会する大イベント。世界に広がるウチナーンチュの繋がりを確立し、県民との交流を通して改めてルーツやアイデンティティーを確認し合う場となっている。

受け継がれるチムググル、ユイマール精神

沖縄は日本有数の移民県。海外への移民の歴史は、遡ること1世紀、1900年頃から始まり、戦前・戦後、数多くの沖縄県民が海外へ移住した。

現在では、北米、南米大陸を中心に世界各地に沖縄系コミュニティーを形成し、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、ボリビアなど南米全体で約25万人、アメリカなど北米に約10万人の他、欧州や中国、オーストラリアなど世界の五大陸すべてに県人会などのコミュニティがある。

海外移民は、耕地での契約、家族による呼び寄せ、政府による移住政策など背景は様々だが、移住者の暮らしはとても過酷なものだった。貧しかった沖縄に残った家族を支えるため、移民先の重労働で稼いだ収入を仕送りしたり、戦後は、焼け野原になった故郷沖縄に多くの救援物資を配送するなど、母県の復興を支えてきた。

今では、それぞれの国で社会の一員として信頼を築き、政治、経済、文化、学術等の様々な分野で活躍。各地で生活基盤を築きあげ、異文化社会の中でしっかりと根を下ろしながら、沖縄独自の伝統文化やアイデンティティーを脈々と受け継いできた。

近年では、2019年の首里城焼失の際には、国内外の沖縄県人会などから多くの支援が寄せられたことに現されるように、チムグクルやユイマール(相互扶助)の精神に基づいた強固な絆として受け継がれ発展し続けている。

コロナ禍における大会、ハイブリット開催目指す

今回の第7回大会は、新型コロナウイルス感染症の影響が残ることが想定される中、直接来県が叶わない国内外ウチナーンチュ等が参加できるよう最新技術を活用したオンラインイベントを含めた大会の開催を進めているという。

主要イベントのライブ配信やリアルタイムな双方向交流イベントなどにより、国内外のウチナーンチュが自国にいながら大会に関わることができ、沖縄とのつながりを深めることができるイベントに期待がかかる。

-1-150x112.jpg)